苦労した話・・・ベテランから贈る言葉 PRESENTS

苦労した話を、インタビューで掲載します。

うまくいかなかった授業、立ちはだかった壁、

落ち込んだり、迷ったり、・・・・

ベテラン先生も、最初から子どもたちと、コミュニケーションが、

うまくいったわけではありません。

どの先生もそうだったように、いくつもの壁を、何とかして乗り越え、

あきらめずに、チャレンジして、先生の仕事を続けてきました。

その大変な時期のことを、インタビュー形式で、聞き書きしました。

きっとヒントがあると思います。

Question: 一番苦労したころの話を聞かせてください。

Anser:うんそうですねえ、教員になって7年め頃かな、

それまでは、普通高校だったから何でも言うことを聞いてくれて、

天国だった。プリントを作って、それを解説をして、黒板に板書して・・・

そういう授業をしていて、それが普通だと思っていた。

そのあと実業高校に転任したんですね。

Q:それで? 実業高校の生徒たちと?

A:1年目は楽だったんです。普通高校のやり方で、うまくいっていた。

ところが、二年目に問題発生したんです。

Q:どんなふうになったんですか?

A:2年目になって、最初のうちはよかったけれども、5月ぐらいになってね。

ひとりだけ、N君がやる気を無くしていった。

Q:N君が何でやる気をなくしたってわかったんですか?

A:机の上に突っ伏して、寝たふりをしてるんだな。

Q:それで? 突っ伏している子がいたら、起こそうとしますよね。

A:でもね、N君は、それまで、とてもやる気があるように見えて、

授業にも協力していて、とてもいい子だなあと

そう思っていたから、ショックだった。

Q:その時、先生はどうしたんですか?

A:ツカツカッて行って、うつぶせのN君を起こそうとしたんです。

ところが、彼は抵抗する。

頭に血が上って、もっと抵抗するN君に、力をふるいそうになったけれど、

クラスには、彼の味方もいるような雰囲気で、・・・・・

だから仕方がないかとその時は思ったんですね。

Q:その時クラスは?他の子たちは?

A:他の子たちも「かまわず、関係なく授業を進めてよ」って、言い出した。

それで、黒板のところに戻って、授業をもと通り進めるしかなかった。

なんとかその日は収まりました。

Q:次の時間は憂うつだったでしょうね。

A:でも、憂鬱なんだけども、仕事だから、また次の時間も行きます。

また、次の時間も机にしがみつくようにしている。

ちょうど、タコが机にしがみつくような感じ、軟体動物がしっかりしがみつく・・・・

Q:ハハハハ!!! タコなら吸盤があるからダメですね。

その日は、はがそうとしなかったんですか?

A:ダメダメ、やっぱりはがしに行こうとした。

Q:そうしたら?

A:彼は僕の行動を読んでいたわけ!

体に触れられるのは、すごく高校生嫌うよね・・・・だから

やおら、立ち上がって、

窓のカーテンを力にまかせて、ピッと引っ張り下ろし、

床にパッと敷いて・・・・

Q:床に敷くって言いましたけど、そんなに広いんですか?

A:実業高校で、その科は7人しかいなかったんですよ。

そこの教室は・・・だから、空間がたくさんあって、

そこに、カーテンを敷いたんです。

Q:敷いた?そして?

A:今度は、そこにゴロンと横になった。

Q:え〜!! 寝ちゃったわけですね。

A:大の字になって上向いて寝てる。

Q:そうすると?

A:どうしたって、机に座らせられない。。

寝たふりだろうと思うけれども平らになって寝ているからどうしようもない。

Q:そして?

A:そうすると、怒ろうと思ったんだけれども・・・・・

子どもたちが、また、「かまうな」と言う。

そう言われてしまうと、やっぱり黒板に戻って授業するしかない。

Q:その間に、先生は職員室で、愚痴も、誰にも言わなかった?

A:担任の先生に話してみたよ。ひょうひょうとした人でね、

「あの子は、そういうところがありますね。

一人っ子で、わがままのところがあるんだから、

難しいですね・・・・・」と。

Q:それだけ言われたんでは、何の解決にもなりませんね。

先生は、困ってしまいますよね?

何回も寝ることが続いたんですか?私だったら、頭に血が上るなあ〜〜

A:カーテンに寝たのはその日だけだったと思う。

だって、教室のカーテンを取ってしまったのだから、

担任の先生に怒られたでしょう?

Q:じゃあ、解決したんですか?

A:いや、いや、3時間目があるんですよ。

Q:何があったんですか、まだあるんですか?

A:三回目どうしたと思います?

Q:今度は授業ボイコット?

A:そうじゃないんです。授業には、ちゃんといるんだけれども、

教室に入ってみて・・・・・どうしたと思います?

Q:みんなカーテン?

A:まさか!!

広い教室に、7つしかない机を、一番後ろ、6mうしろに一列に、

並べてあったんです。教卓は、一番前。

ぼくとの距離は6m。

Q:えっ、状況がよくわからないんだけれど・・・

A:一番前、黒板の前に、僕は立って授業しますよね。

Q:はい、そうして高校生たちは?

A:教室の一番後ろの方に、一列に机を並べている・・・。

Q:前に机を持って来なさいって言わなかったんですか?

A:教室に入ったらビックリしてしまって、唖然!

やられたと思った。だから、もう、そんなことは言えませんよ。そのままです。

Q:そうしたら、その日はどうしたんですか?

A:四面楚歌じゃないですか。・・・・・・

N君の勝ちですよ。みんな6人を従えてしまったんだから。

ぼくはさびしく黒板だけを相手に授業するしかなかったんです。

ほんとに、さびしかったですよ。

Q:あっぱれ!!N君ですね

A:そんなこと言って!!

それが、えんえんと続くんですよ。毎日。

ぼくの気持ちも考えてくださいよ。

Q:それが、どのくらい続いたんですか?

A:一か月ぐらい続いたかな?

Q:一か月も?え〜〜〜、毎回、毎回、机は後ろ?

A:そういうこと、毎回。一週間に2回ぐらいそのクラスの授業があって、

それが一か月くらい。

Q:じゃあ、多くて8回も、そんな授業?いやになりますよね。

A:そりゃあ、そうですよ。

Q:他の子たちは、一応一番後ろでも、授業を受けているわけですか?

A:一番後ろにいるけど、授業は受けている。

一応ね。七人の小人じゃないけど・・・・七人。

Q:冗談が出ますね。先生!

でも、教師の方もやる気が無くなりますよね。高校生に背かれたら・・・

やっぱり大ショックだろうなあ。

A:そのクラスの前を通るのは嫌になる

でも、他の3クラスの時は平和だから、忘れてるけど、

やっぱり、つらい。

無視すればいいように思うかもしれないけど、

授業拒否と同じだから、地獄の一か月だったな。

やっぱり、つらいよね。

Q:感情的にはどうだったんですか?

A:怒りたい部分はあるけど、怒っても何の解決にもならないのは目に見えてる。

Q:そうしたら、何か解決策を考えるしかないってことですか?

A:そうそう、その間に、僕も情報集めるわけですよ。

やられてるばっかりじゃ悔しい。

Q:どんな情報ですか?

A:定員40名のところ7名しか入らなかった。

入学の時、その年は誰でも入れると言われていたらしい。

だから、自尊心をみんな、傷つけられていたということも分かってきた。

Q:自尊心というのは?

A:他の科は、特殊な技術を持っていたりして、定員以上集まった。

まわりから、その子たちがバカにされていた。

それで、自尊心を大きく傷つけられていたから、彼らは、やる気をなくしていたようだった。

そういうことがうすうすわかってきた。

Q:その情報を得たことで、どうなったんですか?

A:怒るだけじゃ仕方がない・・・だけじゃなくて、

これは、大人にも責任があるんじゃないかと思うようになった。

Q:ずいぶん、考え方が転換しましたね

A:子どもたちは、大人の想像以上に、自尊心が傷つきやすいんですよ。

Q:自尊心というのは大事ですか?

A:やっぱり、人間は、バカにされていながら、やる気を起こすのは無理でしょ?

Q:それはそうですね。私だってバカにされたらいやだ。

A:特に、N 君は傷つきやすかったと思います。特に繊細だった。

Q:でも、先生の方が、落ち込んでるだけじゃ、教師辞めるしかないですね。

A:だから私の方だって、リベンジを考えるわけです。

Q:どんな戦略を立てましたか?まず一歩は?

A:中の3人ぐらいは前に来たいと思っているのに

来られないだろうと思っていた。

そして、まず、プリントの穴埋めをやめた。

Q:プリントをやめるだけでは、どうなんですか?

A:ちょうど、その年に、春から、綿花を栽培していたんです。

Q:ちょっとヒントが浮かんだんですね。

A:うんうん、綿花がコットンボールになっていた。その実物を持って行った。

Q:ちょっと待ってください。コットンボールって秋ですよね。

っていうことは、秋までN君の抵抗は続いたってことですか?

A:え〜〜と、秋じゃないね、夏休み明けだと思う。9月かな。

Q:ということは、1か月じゃないですね。何カ月も?

A:そうかもしれないな。もう忘れてるけど、1学期のあいだは続いたと思う。

Q:それはすごいな。実は3カ月近くも一番みんなの机うしろですか?

衝撃的事実だなあ・・・・ちょっとドッキリ!!笑っていたけど笑えない。

A:う〜〜ん、そうだったかも。

それでね、綿花は、夏に花が咲いて、・・・・

そういうようすを、授業中に、鉢を持って行って見せることはしていたんです。

Q:綿花って、どのぐらい植えていたんですか?

A:初めてだから、一鉢ですよ。それを、図書室の陽の当たるところに置いておいて、

水をやって育てていた。

Q:花はきれいですよね。ちょっと脱線しますけど。

A:そうそう、最初はほとんど白いような花びらが、開くと黄色くなって

夕方にはピンクになり、しぼむと花の先が赤くなっている。

Q:七変化みたいですよね。私とても好きなんです。

A:僕も、それがおもしろくて、そのたびに、教室に持って行っていたと思います。

Q:花が終わると、実ができて、やがてはじける・・・

A:そうそう、そのはじけてきた時にも、教室に持って行ったんです。

Q:それで、どうしたんですか?

A:綿花がはじけて、真っ白い綿が、飛び出しているわけです。

それを教室に持って行ったら、・・・・・・フフフ・・・

N君は寄ってこないんだけれども、他の子たちが前に来た。

Q:そうか、綿花だったんですか?

A:6mうしろじゃ見えないんですよ、綿花のはじけたところが・・・・

Q:やりましたね、先生。

A:そう、みんなが前に寄ってきたんですよ・・・・

Q:N君は、どうしていたんですか?

A:N君は、学校に来たり、こなかったり・・・だから、ずっと僕とだけ

緊張関係が続いていたわけではなかったんですけどもね。

Q:それで?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続く

Q:さて、しばらく休憩したあと、また、うかがってもいいですか?

A:はい、はい。

Q:綿花がはじけたところでしたね。

その時、クラスの7人の机は、やっぱり、

まだ一番後ろに一列でしたか?

A:いや、いや、もうその時は、窓際に一列に並んでた。

Q:ああ、今度は窓際、・・それは、子どもたちがそうしたんですか?

A:そうではなくて、担任の先生が、いろいろと言ってくれていて

粘り強い人だったから、サポートしてくれていました。

ようやく、机は窓際に一列になっていたんだと思います。

Q:それで、綿花を持って行った時?どうなりました?

A:一番興味を何にでも持ってくれる子が、一人、

前に出てきて、触ってくれた。

Q:うわ〜〜!!やったあと思ったでしょう?

全員、わっと寄ってきてくれたんでしょう?

A:いやあ、そんな簡単にいきませんよ。

一人だけだった。

でも、「はじけとる」とか「綿(わた)ばい!」とか・・・

Q:そう、じゃあ、がっかりしたでしょう?

A:いやあ、そうでもなく、教室に、綿花を置き去りにしたから、

きっと、あとで、みんなこっそり見ていただろうな、と思います。

Q:N君は、どうしたんですか? 気になって仕方がないのですが、・・・・

A:N君はね、残念ながら、もう、来なくなった。

学校に、通わなくなり、やめてしまった。

Q:残念ですね。N君とは、その後も一度も会っていない?

A:そうですね。彼は、実業高校に入ったのを後悔したんでしょう。

心が痛む相手ですね、今でも。

でも、授業とは何かを教えてくれた、そういう子どもだったと思います。

Q:私も、若気の至りで、ひどいことをしたと思う相手は、

やっぱりいます。教師って、直接子どもに関わるから、

子どもたちを一度も傷つけない・・・って絶対ありえない、

いつも、自戒しなくちゃとは、・・・・私自身も思います。

・・・・・・・とてもむずかしいですね。・・・・・・

・・・・・・そういうことを経て、授業を変えていくわけですね。

そのころ、私たちの会(旧社会科の授業を創る会)と、出会ったわけでしょう?

A:地元の研究会に出ていて、そこで、機関誌の『授業を創る』を見た。

その中に、久津見宣子さんの実践「鉄をつくる」があって

とってもダイナミックで、おもしろいなと思ったわけです。

この合宿研究会に出てみたら、もっとおもしろいことがあるだろうと、予感がした。

Q:合宿研究会に出てみて、どうでしたか?

A:それは、あのころは、とっても〜〜〜。

Q:何ですか?

A:お母さんたちがね(会に参加していたお母さんたちが、5~6人いて)

遠くからの参加を、とても喜んでくれ、

優しくしてもらえました。

Q:私も、学生で、お母さんたちに、トマトやら、お茶菓子やら

たくさんもらって、・・・・うれしかったです。

討論は手厳しかったけど、お母さんたちは、初めての参加者とか、学生に、

とっても優しくしてくれましたね。

A:それだけじゃなくて、会の事務局の大竹温子さんが、

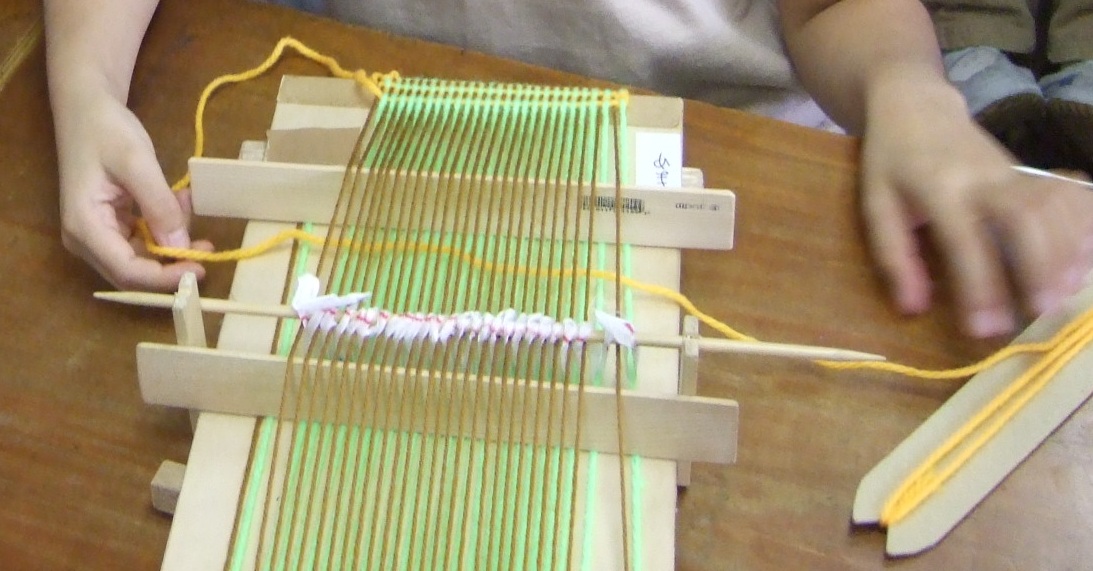

ミニ織り機のキットの一部を「これが、なかなか作りにくいところ」とか、

「このテープを使うといいわよ」と言って

たくさん分けてくれた。

Q:大竹さんは、会の中では、織り物をたくさんやっていましたから、

師匠みたいなものでしたね。

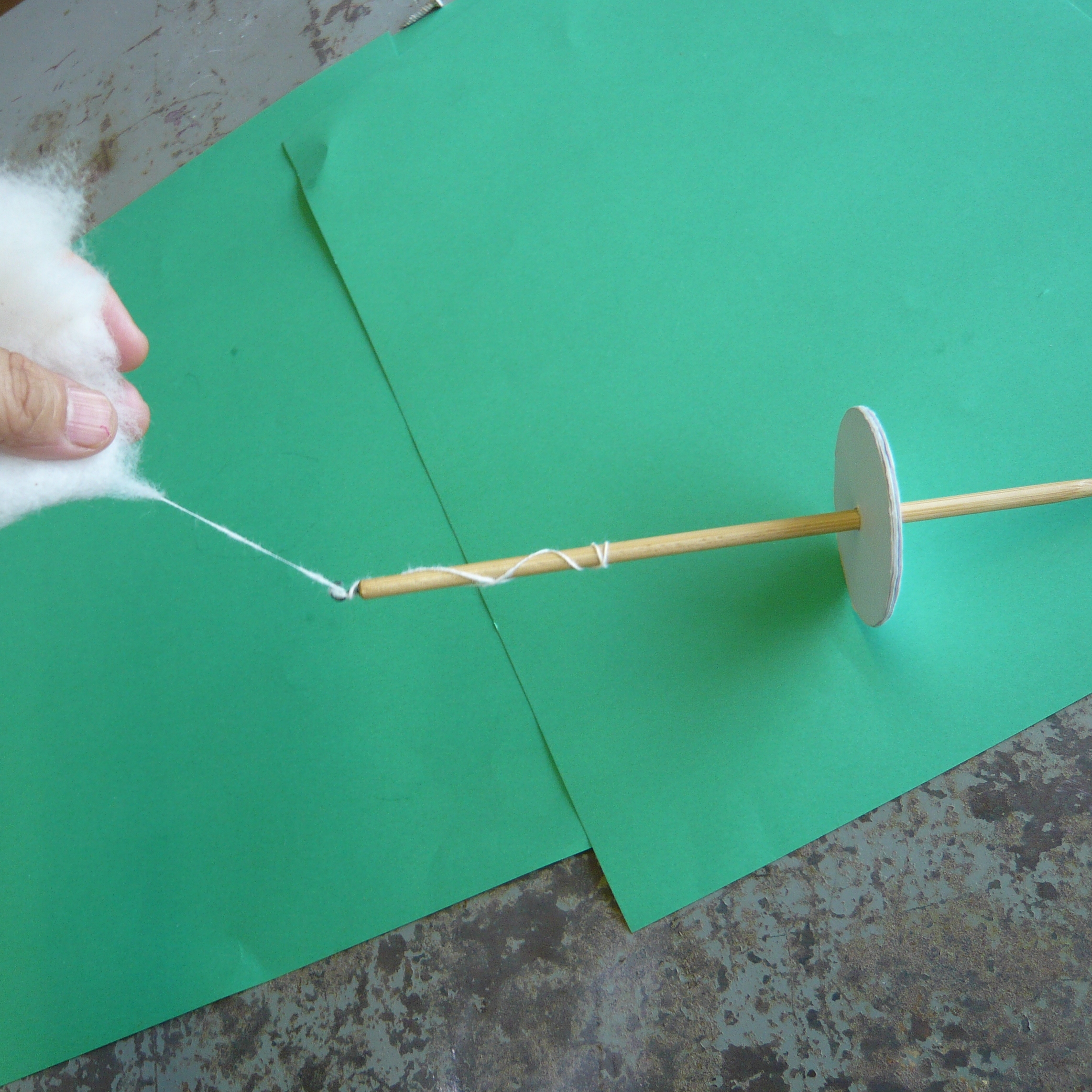

A:だから、紡錘車を中村ミツ子さんから買ったと思うし、

綿花から糸を紡いだり、羊毛から糸を紡いだり、

ガーゼをほぐして、繊維を取り出したり・・・・

合宿研で体験して、とてもおもしろかった。

Q:それは、学校に帰って、すぐ見せたんですか?

A:いやあ、すぐにはね、使えません。

でも、綿花を見せたあと、「実物を、まず見せればいいな」

「しめた! うまく行きそうだぞ」・・・と

道が見えてきたわけ。

Q:何をはじめにやりましたか?

A:綿花がはじけて綿になったのだから、

この綿を紡いで、糸を作ろうと思った。

Q:糸紡ぎですね。?

A:でも、そんなすぐにはできないでしょう?

紡錘車を持って帰って、簡単なものを作ってみました。

だけど、簡単に、糸なんて、紡げない。

Q:そうですね。ブツブツってすぐ切れますね。

A:東京では「青梅綿」って言われたけど、

こちらでは、丹前綿と呼ばれている物を買ってきて

練習した。

Q:どのくらい練習しましたか?

A:だいたい一か月くらいかな? やってやるぞという感じです。

Q:子どもたちの前で、失敗したら、情けないですものね

A:やっぱり、あっと言わせたい。

絶対、紡錘車で糸を紡ぐのを見せてやろう、

コンチクショウ・・・っていう気持ちで、練習した。

Q:わかります。コンチクショウ・・・って。

とにかく糸が切れますね。いつまでたっても、うまく行かないなあと、

私も、絶望的になった時もありました。

コツがありますね。うまくなりましたか?

A:糸を紡ぐとき、糸を引き出したら、その糸の出口を一旦止めて、

そして、今度は撚りをかける・・・

引き出すのと撚りをかけるのを同時にやらない・・・

というコツがわかってきたら

何とか、形がつくようになった。

Q:綿花の次は、糸紡ぎですね。

さて、準備万端、授業は?

A:もうその時はうれしくって

「自慢してやるぞ」って思いながら・・・

Q:つまり、闘志を内に秘めながら・・・ですね。

A:準備は、一人ずつ、茶封筒を用意して、

その中に、ふとんワタ、紡錘車を一組にして

いっせいに配りました。

そして、まず、自分でやって見せた。

Q:そうしたら?

A:子どもたちは、「何が起こるのかな」という顔をしている。

これがおもしろい。今まで、やられっぱなしだから

・・・でも、一応冷静なふりをして・・・

綿から糸を紡ぐのををやって見せました。

いかにも、簡単にできるようにして見せた。

Q:先生、力、入ってましたね、計画のうちですか?

A:そんな、・・・授業のようすですけれど、

一番前の子は見てるけど、二番目の子は見ていない。

いっせいに真似するが、できない。

それで、左手で握りしめている綿が、

固くなってしまう。・・・

すると固くなってしまうと糸の端が取れないから、

予備の綿をもらいにくる。

うまく行かないから、何回も綿を取りにくる・・・・

Q:先生にコツを聞きましたか?

A:いやあ、なかなかで、しゃくにさわってきたようになってくるうち、

一人の男の子が、「できた!!」

そうすると、やる気が違ってくる。

そして、次は、できた糸が、長くなって、

両手を広げた以上の長さになって困ってくる。

そうしたら、ヒートンに引っ掛けて、紡錘車に巻き取ることを

教えました。

Q:ちょっとできるようになると、「はまり」ますよね。

A:意外と子どもたちは、できるようになります。

教室の中が無になって…つまりシーンとして

夢中になっている。

ようやく意思の疎通ができるようになったと感じた。

Q:一件落着ですか?

A:そうしたら、子どもたちは言うんです。

「できた! おもしろかったけど、・・・

何のためにするのか?」

そう聞かれたから、思わず、

「この次は布にするんだ」と言ってしまった。

Q:どんどん進みますね。

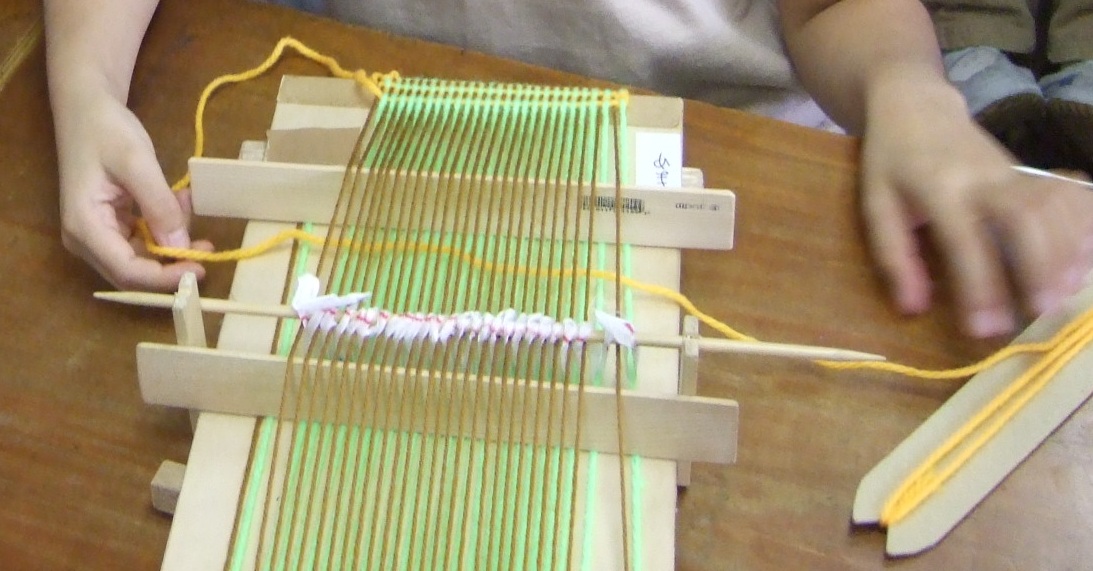

A:だから、ミニ織り機をみんなで作りました。

くぎだけで作り、二色づかい。

手作業は、子どもたちは好きで、

シーンとなります。

ミニ織り機の裏側まで、織ってしまって

夢中になった。

授業が、言葉と文字から解放された!!

Q:かっこいい〜〜!!

A:言葉と文字だけじゃ、子どもたちはついてこない。

ものづくりを、会との接触のあと、

取り組むようになりました。

Q:子どもたちのようすは?

A:机は、まん中に一列並んでます。

そして、懲りずに、この会の研究会、合宿研究会

教具製作・・・・何回も通うようになりました。

Q:一年に何回もだから、飛行機代だけで、すごいですね。

何万円どころじゃないですね。情熱がわかります。

A:ジェニー紡績機の模型も、糸車も、

高機も、作りました。

Q:あのころ、みんなで盛んに作った教具、模型は

私も教員生活数十年で、ずっと使い続けて、

宝物になってます。ありがたい模型、さまさまですね。

A:東京で作って、飛行機に乗せるのにも苦労しました。

壊れちゃうから、手荷物で載せる。

特に、高機や、ジェニー紡績機や、糸車や、蒸気工場模型・・・・、

キャビンアテンダントの人に、保管してもらうよう頼んだり・・・

持って帰ってきたら、そのうち、すぐに子どもたちに見せました。

Q:すごいですね。次々持ってくる教具に、子どもたちも驚いたでしょう?

A:顔つきが変わりました。生き生きとしてくるようになった。

Q:先生も楽しんでいたでしょうね。

先生も、子どもたちも、次はどうしよう、次は何かなと・・・

A:今度は、地元で手に入れた蚕の繭に取り組みました。

Q:ああ、ちょっと時間が来たみたいなので、次は次回にまた・・・

蚕の糸を取り出すのも、なかなか、ドラマがありそうですから・・・

A:ああ、そうですか?

みなさん、僕のような話、おもしろいのかな?

Q:おもしろいと思いますよ。ぜひ、次回もお願いします。

A:じゃあ、それまでに、また、よく思い出しておきましょう。・・・つづく

うまくいかなかった授業、立ちはだかった壁、

落ち込んだり、迷ったり、・・・・

ベテラン先生も、最初から子どもたちと、コミュニケーションが、

うまくいったわけではありません。

どの先生もそうだったように、いくつもの壁を、何とかして乗り越え、

あきらめずに、チャレンジして、先生の仕事を続けてきました。

その大変な時期のことを、インタビュー形式で、聞き書きしました。

きっとヒントがあると思います。

・・・

・・・

Question: 一番苦労したころの話を聞かせてください。

Anser:うんそうですねえ、教員になって7年め頃かな、

それまでは、普通高校だったから何でも言うことを聞いてくれて、

天国だった。プリントを作って、それを解説をして、黒板に板書して・・・

そういう授業をしていて、それが普通だと思っていた。

そのあと実業高校に転任したんですね。

Q:それで? 実業高校の生徒たちと?

A:1年目は楽だったんです。普通高校のやり方で、うまくいっていた。

ところが、二年目に問題発生したんです。

Q:どんなふうになったんですか?

A:2年目になって、最初のうちはよかったけれども、5月ぐらいになってね。

ひとりだけ、N君がやる気を無くしていった。

Q:N君が何でやる気をなくしたってわかったんですか?

A:机の上に突っ伏して、寝たふりをしてるんだな。

Q:それで? 突っ伏している子がいたら、起こそうとしますよね。

A:でもね、N君は、それまで、とてもやる気があるように見えて、

授業にも協力していて、とてもいい子だなあと

そう思っていたから、ショックだった。

Q:その時、先生はどうしたんですか?

A:ツカツカッて行って、うつぶせのN君を起こそうとしたんです。

ところが、彼は抵抗する。

頭に血が上って、もっと抵抗するN君に、力をふるいそうになったけれど、

クラスには、彼の味方もいるような雰囲気で、・・・・・

だから仕方がないかとその時は思ったんですね。

Q:その時クラスは?他の子たちは?

A:他の子たちも「かまわず、関係なく授業を進めてよ」って、言い出した。

それで、黒板のところに戻って、授業をもと通り進めるしかなかった。

なんとかその日は収まりました。

Q:次の時間は憂うつだったでしょうね。

A:でも、憂鬱なんだけども、仕事だから、また次の時間も行きます。

また、次の時間も机にしがみつくようにしている。

ちょうど、タコが机にしがみつくような感じ、軟体動物がしっかりしがみつく・・・・

Q:ハハハハ!!! タコなら吸盤があるからダメですね。

その日は、はがそうとしなかったんですか?

A:ダメダメ、やっぱりはがしに行こうとした。

Q:そうしたら?

A:彼は僕の行動を読んでいたわけ!

体に触れられるのは、すごく高校生嫌うよね・・・・だから

やおら、立ち上がって、

窓のカーテンを力にまかせて、ピッと引っ張り下ろし、

床にパッと敷いて・・・・

Q:床に敷くって言いましたけど、そんなに広いんですか?

A:実業高校で、その科は7人しかいなかったんですよ。

そこの教室は・・・だから、空間がたくさんあって、

そこに、カーテンを敷いたんです。

Q:敷いた?そして?

A:今度は、そこにゴロンと横になった。

Q:え〜!! 寝ちゃったわけですね。

A:大の字になって上向いて寝てる。

Q:そうすると?

A:どうしたって、机に座らせられない。。

寝たふりだろうと思うけれども平らになって寝ているからどうしようもない。

Q:そして?

A:そうすると、怒ろうと思ったんだけれども・・・・・

子どもたちが、また、「かまうな」と言う。

そう言われてしまうと、やっぱり黒板に戻って授業するしかない。

Q:その間に、先生は職員室で、愚痴も、誰にも言わなかった?

A:担任の先生に話してみたよ。ひょうひょうとした人でね、

「あの子は、そういうところがありますね。

一人っ子で、わがままのところがあるんだから、

難しいですね・・・・・」と。

Q:それだけ言われたんでは、何の解決にもなりませんね。

先生は、困ってしまいますよね?

何回も寝ることが続いたんですか?私だったら、頭に血が上るなあ〜〜

A:カーテンに寝たのはその日だけだったと思う。

だって、教室のカーテンを取ってしまったのだから、

担任の先生に怒られたでしょう?

Q:じゃあ、解決したんですか?

A:いや、いや、3時間目があるんですよ。

Q:何があったんですか、まだあるんですか?

A:三回目どうしたと思います?

Q:今度は授業ボイコット?

A:そうじゃないんです。授業には、ちゃんといるんだけれども、

教室に入ってみて・・・・・どうしたと思います?

Q:みんなカーテン?

A:まさか!!

広い教室に、7つしかない机を、一番後ろ、6mうしろに一列に、

並べてあったんです。教卓は、一番前。

ぼくとの距離は6m。

Q:えっ、状況がよくわからないんだけれど・・・

A:一番前、黒板の前に、僕は立って授業しますよね。

Q:はい、そうして高校生たちは?

A:教室の一番後ろの方に、一列に机を並べている・・・。

Q:前に机を持って来なさいって言わなかったんですか?

A:教室に入ったらビックリしてしまって、唖然!

やられたと思った。だから、もう、そんなことは言えませんよ。そのままです。

Q:そうしたら、その日はどうしたんですか?

A:四面楚歌じゃないですか。・・・・・・

N君の勝ちですよ。みんな6人を従えてしまったんだから。

ぼくはさびしく黒板だけを相手に授業するしかなかったんです。

ほんとに、さびしかったですよ。

Q:あっぱれ!!N君ですね

A:そんなこと言って!!

それが、えんえんと続くんですよ。毎日。

ぼくの気持ちも考えてくださいよ。

Q:それが、どのくらい続いたんですか?

A:一か月ぐらい続いたかな?

Q:一か月も?え〜〜〜、毎回、毎回、机は後ろ?

A:そういうこと、毎回。一週間に2回ぐらいそのクラスの授業があって、

それが一か月くらい。

Q:じゃあ、多くて8回も、そんな授業?いやになりますよね。

A:そりゃあ、そうですよ。

Q:他の子たちは、一応一番後ろでも、授業を受けているわけですか?

A:一番後ろにいるけど、授業は受けている。

一応ね。七人の小人じゃないけど・・・・七人。

Q:冗談が出ますね。先生!

でも、教師の方もやる気が無くなりますよね。高校生に背かれたら・・・

やっぱり大ショックだろうなあ。

A:そのクラスの前を通るのは嫌になる

でも、他の3クラスの時は平和だから、忘れてるけど、

やっぱり、つらい。

無視すればいいように思うかもしれないけど、

授業拒否と同じだから、地獄の一か月だったな。

やっぱり、つらいよね。

Q:感情的にはどうだったんですか?

A:怒りたい部分はあるけど、怒っても何の解決にもならないのは目に見えてる。

Q:そうしたら、何か解決策を考えるしかないってことですか?

A:そうそう、その間に、僕も情報集めるわけですよ。

やられてるばっかりじゃ悔しい。

Q:どんな情報ですか?

A:定員40名のところ7名しか入らなかった。

入学の時、その年は誰でも入れると言われていたらしい。

だから、自尊心をみんな、傷つけられていたということも分かってきた。

Q:自尊心というのは?

A:他の科は、特殊な技術を持っていたりして、定員以上集まった。

まわりから、その子たちがバカにされていた。

それで、自尊心を大きく傷つけられていたから、彼らは、やる気をなくしていたようだった。

そういうことがうすうすわかってきた。

Q:その情報を得たことで、どうなったんですか?

A:怒るだけじゃ仕方がない・・・だけじゃなくて、

これは、大人にも責任があるんじゃないかと思うようになった。

Q:ずいぶん、考え方が転換しましたね

A:子どもたちは、大人の想像以上に、自尊心が傷つきやすいんですよ。

Q:自尊心というのは大事ですか?

A:やっぱり、人間は、バカにされていながら、やる気を起こすのは無理でしょ?

Q:それはそうですね。私だってバカにされたらいやだ。

A:特に、N 君は傷つきやすかったと思います。特に繊細だった。

Q:でも、先生の方が、落ち込んでるだけじゃ、教師辞めるしかないですね。

A:だから私の方だって、リベンジを考えるわけです。

Q:どんな戦略を立てましたか?まず一歩は?

A:中の3人ぐらいは前に来たいと思っているのに

来られないだろうと思っていた。

そして、まず、プリントの穴埋めをやめた。

Q:プリントをやめるだけでは、どうなんですか?

A:ちょうど、その年に、春から、綿花を栽培していたんです。

Q:ちょっとヒントが浮かんだんですね。

A:うんうん、綿花がコットンボールになっていた。その実物を持って行った。

Q:ちょっと待ってください。コットンボールって秋ですよね。

っていうことは、秋までN君の抵抗は続いたってことですか?

A:え〜〜と、秋じゃないね、夏休み明けだと思う。9月かな。

Q:ということは、1か月じゃないですね。何カ月も?

A:そうかもしれないな。もう忘れてるけど、1学期のあいだは続いたと思う。

Q:それはすごいな。実は3カ月近くも一番みんなの机うしろですか?

衝撃的事実だなあ・・・・ちょっとドッキリ!!笑っていたけど笑えない。

A:う〜〜ん、そうだったかも。

それでね、綿花は、夏に花が咲いて、・・・・

そういうようすを、授業中に、鉢を持って行って見せることはしていたんです。

Q:綿花って、どのぐらい植えていたんですか?

A:初めてだから、一鉢ですよ。それを、図書室の陽の当たるところに置いておいて、

水をやって育てていた。

Q:花はきれいですよね。ちょっと脱線しますけど。

A:そうそう、最初はほとんど白いような花びらが、開くと黄色くなって

夕方にはピンクになり、しぼむと花の先が赤くなっている。

Q:七変化みたいですよね。私とても好きなんです。

A:僕も、それがおもしろくて、そのたびに、教室に持って行っていたと思います。

朝咲いた時は白、夕方は濃いピンクで花を閉じる

Q:花が終わると、実ができて、やがてはじける・・・

A:そうそう、そのはじけてきた時にも、教室に持って行ったんです。

Q:それで、どうしたんですか?

A:綿花がはじけて、真っ白い綿が、飛び出しているわけです。

それを教室に持って行ったら、・・・・・・フフフ・・・

N君は寄ってこないんだけれども、他の子たちが前に来た。

Q:そうか、綿花だったんですか?

A:6mうしろじゃ見えないんですよ、綿花のはじけたところが・・・・

Q:やりましたね、先生。

A:そう、みんなが前に寄ってきたんですよ・・・・

綿の実がはじけて綿が顔を出す

Q:N君は、どうしていたんですか?

A:N君は、学校に来たり、こなかったり・・・だから、ずっと僕とだけ

緊張関係が続いていたわけではなかったんですけどもね。

Q:それで?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続く

Q:さて、しばらく休憩したあと、また、うかがってもいいですか?

A:はい、はい。

Q:綿花がはじけたところでしたね。

その時、クラスの7人の机は、やっぱり、

まだ一番後ろに一列でしたか?

A:いや、いや、もうその時は、窓際に一列に並んでた。

Q:ああ、今度は窓際、・・それは、子どもたちがそうしたんですか?

A:そうではなくて、担任の先生が、いろいろと言ってくれていて

粘り強い人だったから、サポートしてくれていました。

ようやく、机は窓際に一列になっていたんだと思います。

Q:それで、綿花を持って行った時?どうなりました?

A:一番興味を何にでも持ってくれる子が、一人、

前に出てきて、触ってくれた。

Q:うわ〜〜!!やったあと思ったでしょう?

全員、わっと寄ってきてくれたんでしょう?

A:いやあ、そんな簡単にいきませんよ。

一人だけだった。

でも、「はじけとる」とか「綿(わた)ばい!」とか・・・

Q:そう、じゃあ、がっかりしたでしょう?

A:いやあ、そうでもなく、教室に、綿花を置き去りにしたから、

きっと、あとで、みんなこっそり見ていただろうな、と思います。

Q:N君は、どうしたんですか? 気になって仕方がないのですが、・・・・

A:N君はね、残念ながら、もう、来なくなった。

学校に、通わなくなり、やめてしまった。

Q:残念ですね。N君とは、その後も一度も会っていない?

A:そうですね。彼は、実業高校に入ったのを後悔したんでしょう。

心が痛む相手ですね、今でも。

でも、授業とは何かを教えてくれた、そういう子どもだったと思います。

Q:私も、若気の至りで、ひどいことをしたと思う相手は、

やっぱりいます。教師って、直接子どもに関わるから、

子どもたちを一度も傷つけない・・・って絶対ありえない、

いつも、自戒しなくちゃとは、・・・・私自身も思います。

・・・・・・・とてもむずかしいですね。・・・・・・

・・・・・・そういうことを経て、授業を変えていくわけですね。

そのころ、私たちの会(旧社会科の授業を創る会)と、出会ったわけでしょう?

A:地元の研究会に出ていて、そこで、機関誌の『授業を創る』を見た。

その中に、久津見宣子さんの実践「鉄をつくる」があって

とってもダイナミックで、おもしろいなと思ったわけです。

この合宿研究会に出てみたら、もっとおもしろいことがあるだろうと、予感がした。

Q:合宿研究会に出てみて、どうでしたか?

A:それは、あのころは、とっても〜〜〜。

Q:何ですか?

A:お母さんたちがね(会に参加していたお母さんたちが、5~6人いて)

遠くからの参加を、とても喜んでくれ、

優しくしてもらえました。

Q:私も、学生で、お母さんたちに、トマトやら、お茶菓子やら

たくさんもらって、・・・・うれしかったです。

討論は手厳しかったけど、お母さんたちは、初めての参加者とか、学生に、

とっても優しくしてくれましたね。

A:それだけじゃなくて、会の事務局の大竹温子さんが、

ミニ織り機のキットの一部を「これが、なかなか作りにくいところ」とか、

「このテープを使うといいわよ」と言って

たくさん分けてくれた。

Q:大竹さんは、会の中では、織り物をたくさんやっていましたから、

師匠みたいなものでしたね。

A:だから、紡錘車を中村ミツ子さんから買ったと思うし、

綿花から糸を紡いだり、羊毛から糸を紡いだり、

ガーゼをほぐして、繊維を取り出したり・・・・

合宿研で体験して、とてもおもしろかった。

Q:それは、学校に帰って、すぐ見せたんですか?

A:いやあ、すぐにはね、使えません。

でも、綿花を見せたあと、「実物を、まず見せればいいな」

「しめた! うまく行きそうだぞ」・・・と

道が見えてきたわけ。

Q:何をはじめにやりましたか?

A:綿花がはじけて綿になったのだから、

この綿を紡いで、糸を作ろうと思った。

Q:糸紡ぎですね。?

A:でも、そんなすぐにはできないでしょう?

紡錘車を持って帰って、簡単なものを作ってみました。

だけど、簡単に、糸なんて、紡げない。

Q:そうですね。ブツブツってすぐ切れますね。

A:東京では「青梅綿」って言われたけど、

こちらでは、丹前綿と呼ばれている物を買ってきて

練習した。

Q:どのくらい練習しましたか?

A:だいたい一か月くらいかな? やってやるぞという感じです。

Q:子どもたちの前で、失敗したら、情けないですものね

A:やっぱり、あっと言わせたい。

絶対、紡錘車で糸を紡ぐのを見せてやろう、

コンチクショウ・・・っていう気持ちで、練習した。

Q:わかります。コンチクショウ・・・って。

とにかく糸が切れますね。いつまでたっても、うまく行かないなあと、

私も、絶望的になった時もありました。

コツがありますね。うまくなりましたか?

A:糸を紡ぐとき、糸を引き出したら、その糸の出口を一旦止めて、

そして、今度は撚りをかける・・・

引き出すのと撚りをかけるのを同時にやらない・・・

というコツがわかってきたら

何とか、形がつくようになった。

Q:綿花の次は、糸紡ぎですね。

さて、準備万端、授業は?

A:もうその時はうれしくって

「自慢してやるぞ」って思いながら・・・

Q:つまり、闘志を内に秘めながら・・・ですね。

A:準備は、一人ずつ、茶封筒を用意して、

その中に、ふとんワタ、紡錘車を一組にして

いっせいに配りました。

そして、まず、自分でやって見せた。

Q:そうしたら?

A:子どもたちは、「何が起こるのかな」という顔をしている。

これがおもしろい。今まで、やられっぱなしだから

・・・でも、一応冷静なふりをして・・・

綿から糸を紡ぐのををやって見せました。

いかにも、簡単にできるようにして見せた。

Q:先生、力、入ってましたね、計画のうちですか?

A:そんな、・・・授業のようすですけれど、

一番前の子は見てるけど、二番目の子は見ていない。

いっせいに真似するが、できない。

それで、左手で握りしめている綿が、

固くなってしまう。・・・

すると固くなってしまうと糸の端が取れないから、

予備の綿をもらいにくる。

うまく行かないから、何回も綿を取りにくる・・・・

Q:先生にコツを聞きましたか?

A:いやあ、なかなかで、しゃくにさわってきたようになってくるうち、

一人の男の子が、「できた!!」

そうすると、やる気が違ってくる。

そして、次は、できた糸が、長くなって、

両手を広げた以上の長さになって困ってくる。

そうしたら、ヒートンに引っ掛けて、紡錘車に巻き取ることを

教えました。

Q:ちょっとできるようになると、「はまり」ますよね。

A:意外と子どもたちは、できるようになります。

教室の中が無になって…つまりシーンとして

夢中になっている。

ようやく意思の疎通ができるようになったと感じた。

Q:一件落着ですか?

A:そうしたら、子どもたちは言うんです。

「できた! おもしろかったけど、・・・

何のためにするのか?」

そう聞かれたから、思わず、

「この次は布にするんだ」と言ってしまった。

Q:どんどん進みますね。

A:だから、ミニ織り機をみんなで作りました。

くぎだけで作り、二色づかい。

手作業は、子どもたちは好きで、

シーンとなります。

ミニ織り機の裏側まで、織ってしまって

夢中になった。

授業が、言葉と文字から解放された!!

Q:かっこいい〜〜!!

A:言葉と文字だけじゃ、子どもたちはついてこない。

ものづくりを、会との接触のあと、

取り組むようになりました。

Q:子どもたちのようすは?

A:机は、まん中に一列並んでます。

そして、懲りずに、この会の研究会、合宿研究会

教具製作・・・・何回も通うようになりました。

Q:一年に何回もだから、飛行機代だけで、すごいですね。

何万円どころじゃないですね。情熱がわかります。

A:ジェニー紡績機の模型も、糸車も、

高機も、作りました。

Q:あのころ、みんなで盛んに作った教具、模型は

私も教員生活数十年で、ずっと使い続けて、

宝物になってます。ありがたい模型、さまさまですね。

A:東京で作って、飛行機に乗せるのにも苦労しました。

壊れちゃうから、手荷物で載せる。

特に、高機や、ジェニー紡績機や、糸車や、蒸気工場模型・・・・、

キャビンアテンダントの人に、保管してもらうよう頼んだり・・・

持って帰ってきたら、そのうち、すぐに子どもたちに見せました。

Q:すごいですね。次々持ってくる教具に、子どもたちも驚いたでしょう?

A:顔つきが変わりました。生き生きとしてくるようになった。

Q:先生も楽しんでいたでしょうね。

先生も、子どもたちも、次はどうしよう、次は何かなと・・・

A:今度は、地元で手に入れた蚕の繭に取り組みました。

Q:ああ、ちょっと時間が来たみたいなので、次は次回にまた・・・

蚕の糸を取り出すのも、なかなか、ドラマがありそうですから・・・

A:ああ、そうですか?

みなさん、僕のような話、おもしろいのかな?

Q:おもしろいと思いますよ。ぜひ、次回もお願いします。

A:じゃあ、それまでに、また、よく思い出しておきましょう。・・・つづく

人間の歴史の授業を創る会

連絡先・事務局

〒340-0802

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根824-7

川上泉 方

TEL(FAX): 048-945-0651